في القصيدة الغنائية نجد الشاعر العربي يصور هذا الجانب الإنساني متغلغلاً في أعماق النفس البشرية، لامساً بريشته الشاعرة جوانب هذا الإنسان وما يختلج في نفسه وتجاوب الشاعر معه وإحساسه العميق به.

كما نجد في الفن القصصي نماذج بشرية عديدة للأعمى والأعور والكسيح والمشلول، إلى آخر ما هنالك من صور حرص الكتاب في تصويرها على مخاطبة إنسانية الإنسان وإيجاد نوع من التفاعل العاطفي بيننا وبين من كانت هذه حالهم. بل ربما أتاح الكاتب القصصي لنفسه فرصة توجيه النقد أو النصيحة للمجتمع ليصنع منه شيئاً ما نحو هؤلاء البشر.

بل ربما جعل الشاعر من العلة التي تصيبه فتعوقه عن الحركة الطبيعية وسيلة للتعبير عن الداء والعلة، وفي قصيدة (المساء) لخليل مطران ما يحسن اتخاذه مدخلاً لذلك؛ إذ يصور تحكم العلة في صاحبها ومضاعفتها من شقوته فيبث شكواه، ويرحل للاستشفاء فتستبد به الآلام فيقول:

داء ألم حسبت فيه شفائي

من صبوتي فتضاعفت برحائي

يا للضعيفين استبدا بي وما

في الظلم مثل تحكم الضعفاء

قلب أذابته الصبابة والجوى

وغلالة رثت من الأدواء

ثم يقول:

عبث طوافي في البلاد وعلة

في علة منفاي لا استشفائي

منفرد بصبابتي متفرد

بكآبتي، متفرد بعنائي

الموسيقية العمياء

ويمضي بنا الشاعر العربي فينتقل إلى من يراه أمام عينيه وقد أعاقته عاهة ما عن ممارسة حياة كحياة سائر البشر، وها نحن نجد الشاعر علي محمود طه يصور لنا موسيقية عمياء في قصيدة سماها بهذا الاسم، وفيها نجد صدق المشاركة الوجدانية من شاعر مرهف، فيصورها زهرة تبكي بكاء صامتاً بلا دموع ويصور جفنيها قد ظمئا لأنداء الصباح وللنور، ويصرح بإحساسها بجرح الألم، ألم الحرمان، ويوجهها إلى أن تتعرف على جمال الكون باللمس تعويضاً عن الإبصار، ويغني لها شعره، فكأنها باللمس والسمع مستعيضة عن الإبصار وكأنها تحب وترى بقلبها وبصيرتها.

كان الشاعر علي محمود طه يتردد على أحد مطاعم القاهرة الشهيرة بموسيقاها شتاء عام 1935م، وكانت تترأس الفرقة الموسيقية بالمطعم حسناء تعزف على القيثار، وكانت على جانب من الرقة والجمال فلا يخيل لمن يراها أن القدر أصابها في عينيها فحرمها نعمة الإبصار، فلما وقف الشاعر على حقيقة حالها أوحى إليه جمالها الجريح بقصيدة (الموسيقية العمياء)، وفيها يقول(1):

إذا ما طاف بالأرض

شعاع الكوكب الفضي

إذا ما أنت الريح

وجاش البرق بالومض

إذا ما فتح الفجر

عيونه النرجس الغض

بكيت لزهرة تبكي

بدمع غير مرفض

* * *

زواها الدهر لم تسعد

من الإشراق باللمح

على جفنين ظمآنيـ

ـن للأنداء والصبح

أمسهد النور: ما لليـ

ـل قد لفك في جنح؟

أضيء في خاطري الدنيا

ووار سناك في جرحي!

* * *

أري الأقدار يا حسناء

مثوى جرحك الدامي

أريها موضع السهم

الذي سدده الرامي

أنيلي مشرق الإصباح

هذا الكوكب الظامي

دعيه يرشف الأنوار

من ينبوعها السامي

* * *

وخلي أدمع الفجر

تقبل مغرب الشمس

ولا تبكي على يومـ

ـك أو تأسي على الأمس

إليك الكون فاشتفي

جمال الكون باللمس

خذي الأزهار في كفيـ

ـك فالأشواق في نفسي!

* * *

إذا ما أقبل الليل

وشاع الصمت في الوادي

خذي القيثار واستوحي

شجون سحابة الغادي

وهزي النجم إشفاقاً

لنجم غير وقاد

لعل اللحن يستدني

شعاع الرحمة الهادي!

* * *

سلي القيثار بين يديك أي ملاحن غنى

وأي صبابة سالت على أوتاره لحنا

حوى الآمال والآلام والفرحة والحزنا

حوى الآباد والأكوان في لفظ وفي معنى

* * *

وقد حفل الفن القصصي بنماذج عديدة لهؤلاء، هذا هو فتحي سالم المكفوف بطل رواية (قصة لم تتم) لمحمد عبد الحليم عبد الله الذي يحكي لنا قصته مع العمى، ومع قوس قزح، الذي كان آخر شيء رآه في حياته، فقد أعجب به حين رآه بألوانه الجميلة في الأفق، وحاول اللحاق به فجرى، وجرى، ووجده يتلاشى، وبكى الطفل فتحي سالم وهو على مقربة من المقابر، وشعر بخوف شديد، ثم عاد إلى الدار ومرض، وارتفعت درجة حرارة جسمه وامتلأ بالبثور ثم أصيب بالعمى.

وتمر الأيام، ويكبر الفتى، ويذهب إلى باريس لإتمام دراسته، لكن قيام الحرب العالمية الثانية بدد آماله في اكمال دراسته، فعاد محطم الآمال جريح القلب، إذ أحب (جوليا) وود أن يتزوج منها، وها هو يخاطب (منى المنشاوي) التي غاب عنها زوجها في حرب 1967 ولم يعد، فكما اختطفت الحرب زوجها، اختطفت حبيبته، والفارق نحو ثلاثين عاماً، قص عليها ذلك، وجعل يرشف الهواء من كوبه الفارغ، يرشفه مرة بعد مرة، ثم قال لها باسماً:

ـ (هذه عادتي.. أرشف الهواء، وأشرب روائح الأشياء من كل شراب أعتز به)(2).

وها هو (حسن شيحة) عينه العوراء علامة ظاهرة، تدل هيأته العامة على العوز، وتكون له قصة مع من يلتقي بهم في رواية (البيت الصامت) لمحمد عبد الحليم عبد الله(3).

أما القصة القصيرة فتضم صوراً سريعة لهذه النماذج البشرية، ومن أطرف هذه النماذج نموذج العازف الكفيف في أقصوصة قصيرة اسمها (العازف)(4) لمحمد عبد الحليم عبد الله، فها نحن مع ثلاثة أمام مقهى من المقاهي، كل يبحث عن رزقه، بائع سجائر، وبائع فستق سوداني، وعازف مكفوف البصر يعزف موسيقاه الشجية، لكنه يرفض عطية من رجل قيمتها عشرة قروش تعففاً، ولما واتته المنية احتلت مكانه في التكسب بالعزف زوجته من أجل أطفالها.

وها هو الكسيح في أقصوصة (جاء الربيع)(5) للكاتب نفسه يتنقل بكرسي ذي عجلات، وينصحه طبيبه بضرورة الاعتماد على النفس فيذهب للريف ويستمتع بجماله، ويشعر بحيوية تدب في جسمه، ثم تكسر إحدى عجلات الكرسي، وتتراءى أمامه أشياء تدعوه للتفكر وتحليل موقفه.. شجرة اللبخ التي أثمرت، والطفل الذي ولد حديثاً، وإذ به يفاجأ بعودة ابنه الملاح بعد انقطاع طويل فتجعله المفاجأة يقطع الحجرة مشياً مودعاً حياة الشلل وتعود له الحياة جديدة بفعل فرحة المفاجأة.

ولعل في مقدمة من يتعاطف مع هذه الشريحة الإنسانية أولئك الذين حرموا من نعمة حاسة من الحواس فعوضهم الله عنها خيراً منها، ويفيض كتاب (في عالم المكفوفين) للمغفور له الدكتور أحمد الشرباصي بكثير منهم، ونذكر على سبيل المثال، لا الحصر، بعض من حرموا إحدى هذه النعم، وملأوا عالم الأدب والثقافة في عالمنا العربي، فها هو طه حسين الذي فقد بصره بعد إصابته بمرض الجدري ولم يعالج معالجة طيبة، وقد سخت عليه الحياة فمنحته مجداً أدبياً كبيراً، ومثله في الكويت الشاعر فهد العسكر الذي احتل منزلة في حركة الشعر الكويتي المعاصر والشاعر والكاتب الكويتي عبد الرزاق البصير، والباحث الدكتور محمد بن سعد بن حسين في السعودية.

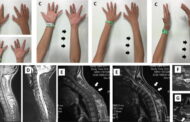

وهناك من حرموا نعمة السمع فأصيبوا بالصمم مثل مصطفى صادق الرافعي، أو أصيبوا بالعرج أو قصر ساق عن أخرى مثل إبراهيم عبد القادر المازني الذي قيل أنه أصيب بمرض النورستانيا، بل إننا نجد منهم من يصاب في أخريات أيامه، مثل الشاعر علي محمود طه الذي أصيب بالشلل في نهاية صيف 1949 (ولد سنة 1901).

وأكاد استغرق صفحات عديدة لو رحت أحصي هؤلاء أو أعدهم عداً، ولكنني أود أن أصل إلى أن مناهج البحث الأدبي الحديثة جداً تحاول أن تستخدم علم النفس وعلم الأعصاب لدراسة عملية الإبداع الفني على أقلام هؤلاء وصلتها بنفسيتهم وتكوينهم(6)، وهو مجال تتسع الدراسة فيه للوقوف على أسباب الإنتاج الأدبي ودوافعه، وصوره وأنماطه لدى هؤلاء، ومدى اختيارهم لنماذجهم البشرية ومواقفهم الدرامية.

ويتسع المجال أمام الدراسات الأدبية للإفادة من علم النفس، وتتعدد هذه المجالات إلى:

- دراسة نفسية الكاتب، وصلة حالته النفسية بما يكتب.

- ودراسة آثاره الأدبية مع قرائه.

- ودراسة عملية الإبداع الفني لديه.

- ودراسة الأنماط السائدة في أعماله.

ويهمنا من هذه المجالات هنا: المجال الأول، والمجال الأخير، أما المجال الأول فيتصل به ما كان يسود لدى الإغريق القدماء حيث قرنوا العبقرية بالجنون، فالشاعر عندهم رجل (مجذوب)، وإذا كان العرب قديماً قد قالوا بواد مجهول اسمه (وادي عبقر) تسكنه الجن وأطلقوا على النابغة عبقري لأنه يأتي بغريب على زعم اتصاله بالجن في هذا الوادي، وقالوا بأن لكل شاعر شيطاناً أو ملاكاً، فإن من القدماء من نظروا إلى الموهبة الفنية على أنها تعويض، فآلهة الفنون أخذت البصر من عيني (ديمودوكوس) لكنها أعطته موهبة الغناء، كما ورد في الأوديسة.

وأصحاب المنهج النفسي في الدراسات الأدبية الحديثة ينظرون إلى ما يصيب الكتاب من عاهات وتشويه خلقي جسدي أو نفسي، وأشاروا إلى أن (بوب) كان قصيراً أحدب، و(بايرون) كانت له رجل عرجاء، وكان (مارسيل بروست) عصابياً مصاباً بالربو، وكان (كيتس) أقصر من بقية الرجال، في حين كان (توماس وولف) أطول من سائر الرجال، وقالوا إن (كافكا) كان عصابياً في موضوعاته.

ويدخل في هذا المجال ما كتبه (فرويد) و(يونج) و(رانك) وغيرهم، حيث نظر فرويد إلى الكاتب نظرته إلى عصابي يصون نفسه بواسطة العمل الإبداعي من الانفجار(7).

أما المجال الأخير ـ وهو دراسة الأنماط السائدة في أعمال الكاتب ـ فقد أشرنا إلى نماذج منه في الشعر والفن القصصي، وهو مجال يتسع القول فيه بقدر تعدد هذه النماذج التي لا تكاد تحصى.

وهكذا نخلص إلى أن الأشخاص المعاقين يحتلون في الآداب مكانة مرموقة من ناحية كونهم كتاباً أو مبدعين فنياً، ومن ناحية كونهم أنماطاً أو نماذج بشرية في الأعمال الأدبية.

الحواشي

ديوان علي محمود طه، دار العودة، بيروت (ليالي الملاح التائه) ص 340 وما بعدها.

قصة لم تتم، مكتبة مصر 1971م، ص 128 ـ 140، و 186. وقد توفي المؤلف قبل إتمامها.

انظر ص 28، 29، 55 ـ 59 ـ 105 ـ 108 ـ 148.

الأقصوصة الثالثة من مجموعة أسطورة من كتاب الحب.

الأقصوصة الثامنة من مجموعة خيوط النور.

انظر د. مصطفى سويف: الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، القاهرة، وانظر أحمد عبد القادر، علم النفس الأدبي، وأنور المعداوي، نماذج فنية من الأدب والنقد، ومن الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده لمحمد خلف الله أحمد، والتفسير النفسي للأدب لعز الدين إسماعيل، ومنهج البحث في الأدب للانسون ترجمة محمد مندور.

انظر: نظرية الأدب، رينيه ويليك، وأوستن داريين ص 103 وغيرها