لقد عشقت منذ صباي رواية [جاين اير] للكاتبة العبقرية [شارلوت برونت] لأنني حين كنت أقرؤها أشعر أن بعض أجزائها تصف حياتي وزملائي وزميلاتي في القسم الداخلي في معهد النور للمكفوفين.

في بناية مجتزأة من كنيسة خلف شارع بارطو في الأشرفية بعمان كان بضع عشرات من الأطفال المكفوفين وضعاف البصر يتناثرون في ساحة مكشوفة أرضها رمادية من لون [الباطون] الخام غير المبلط وما بين الممرات الطويلة المعتمة إلا من خيط ضعيف يتسلل إلى أطرافها من الباب الرئيسي حين ينتصف النهار، كان الطابق الأرضي يضم غرف القسم الداخلي، بينما كانت التسوية الكبيرة تمتد على طول المبنى وعرضه وتناثر على أحد جانبيها غرفة الموسيقى والأشغال اليدوية وغرفة الغسيل والمطبخ وقاعة الطعام التي انغرست فيها الأعمدة المربعة الضخمة رمادية اللون في كل مكان لتكون شاهداً على قهر ومرار وعذابات وإهانات نتعجب الآن كيف تحملناها في حينه، أما الطابق الثاني فكان ينطق بذات اللغة المريرة القاسية فشهدت جدران صفوفه بدايات تعلمي لطريقة بريل التي كنت أقرؤها بما تبقى عندي من بصيص نور حتى بدأت تحت وطأة الترهيب أتلمسها بأصابعي.

لقد كان منظر المعهد الكئيب من الخارج بواجهته الحجرية باهتة اللون، المخيف من الداخل من أواخر المشاهد التي أبصرتها وأنا طفل صغير قبل أن ينسل بصري شيئاً فشيئاً حتى بلغت العاشرة من العمر. لقد كان أول ما استرعى انتباهي حين أخذني والدي إلى المعهد وأنا في السابعة ليسجلني فيه ويخرجني من مدرسة الروم الكاثوليك بعد أن تيقن من أن نظري لا محالة لن يعود، كان أول ما استرعى انتباهي العيون المغمضة التي يسير أصحابها دون تردد أو خوف أو تخبط. لا أذكر تماماً إن كنت سألت أبي عن سبب إغلاق هؤلاء لأعينهم، ولكنني أذكر أنني في أول يوم لي في المعهد قمت عن مائدة الطعام لأضع طبقي على شباك المطبخ ورأيت طالباً قادماً نحوي فاعتمدت على أنه سيتجنبني لأنه أضخم مني ولكنه ارتطم بي [بوز ببوز] فتلون قميصي وبنطالي بالصلصة الحمراء وبضع نقاط بنية من أثر فتات البطاطس المطبوخة المتبقية في طبقه. لم أغضب ولم أنزعج، ربما لأن شيئاً ما في داخلي نبهني إلى أنني ما جئت لهذا المكان إلا لأصبح كمن فيه.

كلما تذكرت صدى الصوت في ردهات وممرات التسوية والطابق الأرضي وصفير الريح في الشتاء وقرصه لأجسادنا الصغيرة متسللاً من بين ضفتي النوافذ التي كانت تأبى أن تنغلق بإحكام لتذيقنا زمهرير [المربعانية] وعواصف شباط المتقلب. لا زال يتردد في أذني صوت المشرفات القاسيات وهن يصحن علينا من خلال نوافذ الغرف المطلة على بعضها البعض ويتوسطها ممر ضيق: (ولك انخمد إنت واياه، نومة بلا قومة، شو؟ بتصلي؟ صلاة الغولة مش مقبولة…)، وكان هذا السياق الدائم المستمر، أما عن سماع صوت العصا وهي تهوي على أحدهم في سريره في الحجرة المجاورة وهو يصيح بصوت محتبس في وسادته الاسفنجية البالية: (يا بايييه يا باييه) فكان يمر على بعضنا مرور الكرام حتى أنه لا يتوقف عنده ويستمر في حديثه مع زميله في السرير المجاور، وكان يسترعي انتباه البعض الآخر وفضولهم غير العاطفي ولكنه كان حتما يدمي قلبي ويخيفني ويجعلني أبكي ووجهي مغطى بالبطاطين المتنسلة أطرافها والمشبعة بالغبار.

أما رحلة الذهاب إلى الحمام فكانت كابوس اليقظة الدائم وسبب الأرق المزمن، لم نعرف الماء الساخن إلا يومين في الأسبوع وللاستحمام فقط، كانت وجوهنا وأيدينا الصغيرة تتجمد فيها الدماء حين نستيقظ في الصباح لنغسل، وكنت أمنع نفسي ما استطعت من الذهاب إلى الحمام لما فيه من قذارة تلطخ الأرض والجدران وروائح تزكم الأنوف… منظر وواقع لا يخطر على بال بشر.

ألقت سنة 1983 في أول شهر لها بظلالها الثقيلة على كتفي المنهكين بحادثة أليمة غيرت مسار حياتي بالكامل حينما أخذتني الشجاعة والبطولة وقررت أن أذهب إلى إدارة المدرسة وأشهد بأن مدرس الموسيقى قد اعتدى جنسياً على اثنين من الأطفال في المدرسة بحسب ما روياه لي ولغيري. كنت أصغر منهما بسنة واحدة وكان عمري حينها 13 سنة، ذهبت بتشجيع من كل من خاف أن يذهب وأراد أن يدفع بغيره في هذا الاتجاه ليستمتع برؤية قصة مروعة ستتفاعل أحداثها أمامه.

رويت القصة لمديرة المدرسة فسبتني وضحايا الاعتداء وأخرجتنا من مكتبها، ثم شكلت لجنة للتحقيق من 3 مدرسين توصلوا بعد تحقيقات دامت شهراً كاملاً لصحة الواقعة، ولكن المفزع أنهم استدعوني 3 مرات محاولين ثني عن شهادتي تارةً بالترهيب وأخرى بالترغيب ولكني لم أفعل ظانّاً بسذاجتي أنهم يختبرون صدقي وثباتي على الحق وأنهم سيكافئونني ويعطوني نيشان وجائزة في نهاية القصة.

استقال المدرس المعتدي تحت الضغط واصطففنا صباح منتصف كانون الثاني / يناير ووقف أحد المدرسين على أعلى الدرج المطل على الساحة اليسرى حيث يصطف طابور الصباح وقال من عليائه مخاطباً جموع الطلبة: (إن زملاءكم فلان وفلان ومهند اشتركوا في قصة تخالف القوانين، كان فلان وفلان طرفاً رئيسياً فيها ومهند علم بوقوعها وسكت لمدة شهر، وسوف نقوم بجلدهم جميعا أمامكم ويمنع التحدث معهم أو مخالطتهم أو مجالستهم في قاعة الطعام)!

لم أصدق ما أسمع حتى أيقظتني طرقات عصا الأستاذ يوسف بكرشه الكبير وهي تهوي على ظهري ويدي الأستاذ عيد القصير تمسكان بي وتثبتاني له! لا جائزة ولا مكافأة ولا شكر على شهادتي. كانت تلك رغبة المديرة التي اعتقدت أنني كنت سبباً في إشعال فتيل المشكلة والإصرار عليها وهذا أمر هدد مركزها بطبيعة الحال.

انقضى اليوم وكأنه 5 سنوات هي التي قضيتها في المعهد قبل هذا اليوم. ذهبت إلى سريري في الغرفة التي ترتجف جدرانها من شدة البرد، تدثرت بالأغطية البالية واستقبلت الحائط بوجهي فظهرت لي لأول مرة ودون مقدمات… جاءت مع صفير الريح القادم من النافذة العريضة ومن تحت فتحة الباب التي لم تبخل علينا بهبات من زمهرير يناير. جلست على مقعد صغير، أخذت رأسي بين يديها، وضعته على صدرها ليغطي شعرها وجهي وعنقي، بدأت أروي لها قصتي منذ أن قدمت للمعهد وهي تمسح على وجهي وتبكي وتستمع. كنت أشرب دموعها التي تقاطرت حول شفتي لأروي بها ظمأ السنين. طال انتظاري لها ولكنها جاءت ولم تفارقني حتى الآن. إنها حبيبتي التي لا أعرف لها اسماً ولم أسمع لها صوتاً.

عشقت الليل منذ ذلك الحين بعد أن كان ألد أعدائي، كنت أنتظر غياب الشمس بفارغ الصبر وأتهيأ كل ليلة لاستقبالها وسط شخير الزملاء وصرير أبواب الغرف المجاورة وتطارق النوافذ المفتوحة في الممرات. كنا نرحل عن هذا العالم لنذهب إلى عالمنا الصغير الذي كانت مساحته بسعة قلبينا. كبرت ولم تكبر حبيبتي وظلت كما هي ولكنها بدأت تغير من موديل ولون الثياب التي ترتديها شيئاً فشيئاً. طلبت منها ذات ليلة أن ننجب ابنة تشبهها في الشكل والأحاسيس، ابتسمت وجاءت في الليلة التالية تحملها بين يديها، كانت تمشي وتتكلم، ضممتها إلى صدري وأنا أقول لها: (أنتي ابنتي، هل تعلمين ذلك)، استحلفتني حبيبتي بنظرات عينيها ألا أحب ابنتنا أكثر منها، أقسمت وأنا أعلم أنني لن أبر بقسمي. همست في أذن ابنتي وعاهدتها أن أعطيها كل ما حرمت منه وأن أجنبها كل ما عايشته من قهر ومرار وعذاب. لقد بات يؤلمني أنني لا أرى ابنتي إلا حين يجن الليل، فقررت أن أجعلها يقينا يكبر في حضني ويربو على يدي.

جاءت قرة عيني وثمرة فؤادي ماريا! ابنتي التي أحست بي وأحسست بها منذ أن علمت أنها في الطريق إلي. كنت كل يوم أجلس بجوار أمها وأخاطبها من وراء حجاب، أقص عليها تفاصيل يومي وأشرح لها كل مفردة أنطق بها: (مرحبا بابا… مرحبا يعني تحية… أنا قدمت الآن من العمل… العمل يا بابا هو شيء نقوم به لكسب العيش… أنا أبوكي وأنا أعمل خبير قانوني وفي حقوق الإنسان… خبير يعني…. قانوني يعني… أنا كفيف يا بابا… كفيف يعني… حين تخرجي من بطن ماما عليك أن تضعي يدي على أي شيء تريدين مني أن أراه)…

في الشهر السادس بدأت ألمس يدها… كعب قدمها… أصابعها من خلال جدار بطن أمها… كنت أطرق لها فتستجيب وأحيانا قليلة لا تعبئ بندائي. قررت ماريا أن تنهي إقامتها في ظلماتها وأن تخرج إلي في 9 أكتوبر تشرين الأول 2008 الساعة التاسعة صباحا، نادت الممرضة من خلف الباب الذي حظر علينا ولوجه: (مبروك، بنت زي القمر)، كانت المرة الأولى في حياتي التي أعرف فيها دموع الفرح، أجهشت بالبكاء وصوت عجلات السرير تتدحرج بخفة ورشاقة شاقةً على الممر المؤدي من غرفة العمليات إلى حجرة المواليد الجدد. توقف السرير أمامي، تحسست وجهها ورأسها، تثاءبت وبكت قليلاً فأخذوها على عجل ليغسلوها، ركضت وأمي خلفها فحملتها وقبلت وجنتيها.

لقد أدهشت الجميع وهي رضيعة حينما كانت تطيل النظر إلى وجهي كلما حملتها بين يدي، وكنت أتعمد أن أصمت وأدعها تدقق في ملامحي لأنني كنت أشعر أنها تقول لي: (عم، أتذكر، أنت بابا الذي كنت تكلمني من وراء حجاب). لقد كان أول ما عبثت به بأصابعها الصغيرة وهي في الشهر الرابع من عمرها عيني المغلقتين، كانت ترفع بطرف أصبعها جبيني إلى أعلى وتنظر طويلاً في عيني، كانت تتناوب على عيني اليمنى… فاليسرى.. ثم اليمنى… فاليسرى… وهكذا.

كانت كلمات الزوار عن جمالها وقرب ملامحها مني في ذلك الوقت تفرحني وتدمي قلبي أحياناً. لم أكترث يوماً ما لكوني كفيفاً إلا حين خطر في بالي أن البعيد والقريب يرى وجه ابنتي ويتأمله بينما أنا ليس لي من ذلك حظ ولا نصيب. فكرت طويلاً، في الأسئلة التي تدور في بالها: (لماذا عيناك يا بابا مغلقتان؟ لماذا أنت لا ترى؟ لماذا غيرك يرى؟!).

كبرت ماريا وسألت كل هذه الأسئلة وهي في الثالثة من عمرها. شرحت لها ففهمت وضحكت وقبلتني. لم تعد ماريا تفتح عيني منذ أن بلغت الرابعة من عمرها، ولكني ظللت أتذكر منظر العيون المغلقة التي رأيتها في أول يوم لي في معهد النور، ولم يغادر ذاكرتي المرة الأولى التي فتحت فيها ماريا عيني لتنظر فيها، وظلت فكرة أنني أرسم لها صورةً في مخيلتي قد تكون دقيقة وقد تكون غير ذلك تؤلمني وتقض مضجعي.

فكرت طويلاً، تأملت ملياً ثم سألتها ذات صباح: (هل تحبين أن تري عيني مفتوحة دائما؟)، قفزت من مكانها وجلست على صدري وسألت وهي تعبث بشعري: (كيف؟)، قلت لها: (سأذهب للدكتور ليداويها)، فرحت وسألت وفضول الدنيا يزدحم في كلماتها: (امتا بابا)؟ ذهبت للنوم وأنا أتحسس عيني وفكرةً واحدةً تملكت كل جوارحي؛ إذا شاء القدر ألا أرى ابنتي، فسوف أهديها مقلتي وأجعل لون عيني كلون عينيها.

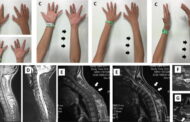

استعجلت طلوع الصباح وذهبت لطبيب تجميل العيون وطلبت منه أن يستأصل كرة عيني اليمنى واليسرى لأضع عينان اصطناعيتان كعيني ابنتي تماماً. حددنا موعد العملية وذهبت إلى المستشفى برفقة زوجتي وأهلي وسؤال واحد يتردد في عقلي وأذني وأمام عيني: (ما الذي أفعله؟ هل حقا سأستأصل جزءاً مني ولد وعاش معي 44 عاماً؟).. وكان هذا الهاتف يخفت ويخمد كلما ظهرت أمامي صورة ماريا وهي تحدق في عيني وتراهما كعينيها.

دخلت حجرة العمليات وأخرجوني منها بعد ساعة قبل أجراء العملية لأن ضغط الدم عندي قد وصل لدرجات مرعبة. إنه الحنين البيولوجي، لم يقبل عقلي فكرة الاستغناء عن جزء مني بهذه السهولة. شعرت بتحدي وكأن شيئاً ما يريد أن يمنعني أو يختبر حقيقة حبي لابنتي. أخذت أدوية الضغط وأجريت العملية بعد 3 أيام. تألمت… حزنت وشعرت بحنين غريب لكرتي عينيي… تعافيت وركبت عينين كعيني ماريا، ماريا التي رأيتها وأنا في الثالثة عشر من عمري وأنجبتها وأنا في الثامنة والثلاثين.

يا ابنتي، أهديتك مقلتي وأهديتني حلماً آنس وحشة طفولتي ثم جعلته حقيقة حينما أضئت حياتي بمجيئك.

إن قدّر لي ألا أراك فكفاني أن عينيي من لون عينيك.

باحث متخصص في الشؤون القانونية وحقوق الأشخاص المعاقين أحد المشاركين في صياغة نص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين.

يحمل درجة الدكتوراه في القانون الجنائي من جامعة الإسكندرية (2002)، من مؤلفاته كتاب بعنوان: «الحماية الجنائية للجسم البشري في ظل الاتجاهات الطبية الحديثة»، صدر عن دار النشر الجديدة للنشرالإسكندرية في العام نفسه.

عمل منسقاً لمنطقة الشرق الأوسط للحقوق وكسب التأييد، منظمة هانديكاب إنترناشونال، عمان الأردن، وعضواً في مجلس أمناء المركز الوطني في الأردن.