لم يكن من ضمن ما خططت لإضافته، وأنا أمضي في تنقيح وزيادة نصوص الطبعة الأولى من كتاب «مذاق الصبر» بهدف إعداده للطبعة الثانية، الحديث عن علاقتي بالكرسي المتحرك.

والليلة، وبعد أن انتقلت منه إلى السرير، وقد عدت من مسرح حصن «السنيسلة» بصور حيث حضرت فعاليات الأمسية الختامية لـ «لمهرجان الشعر العماني الرابع»، وبدأت ـ كعادتي ـ أصحح ليلا على الورق بعض ما كتبته على الشاشة نهارا، جئت على ما تقدم من حديث حول الصعوبات التي واجهتني خلال رحلة العلاج والتأهيل في انجلترا، وتحدثت عن تجربتي الأولى للجلوس على الكرسي المتحرك، حيث قلت إنها كانت من أصعب التحديات التي واجهتني في بداية فترة التأهيل، ولعلها كانت الأصعب على الإطلاق طوال سنوات عديدة من حياتي. فقد وجدت نفسي فجأة في عالم تحكمه قوانين الإعاقة وأنا ما زلت أفكر بعقلية الشخص السليم الجسد القادر على الحركة والفعل.

وفجأة رفعتُ عيني عن الورق لتسقطا على الكرسي المتحرك الذي لم يكن يبعد كثيرا عن السرير، وبدا وكأني أراه لأول مرة! كانت نظرتي إليه هذه المرة مختلفة باختلاف ما كان يدور داخلي من حديث حول علاقتي بهذا الجهاز.

في تلك الليلة التي بللها رذاذ المطر طوال ساعات الحفل الختامي للمهرجان وعطرتها أبيات شعر صدحت بها حناجر شباب تنافسوا لا للحصول على جوائز وإنما لإضفاء مزيد من التميز على أشعارهم بما يناسب ذلك الجو الشاعري لتلك الأمسية الـ «صورية» الحالمة، بدا الكرسي تلك الليلة وكأنه غير الذي غدا منذ الأشهر الأولى بعد الحادثة وحتى هذا اليوم ـ بعد مضي ما يربو على 22 عاما ـ عضوا من أعضاء جسدي.. بديلا عمليا لرجليَّ المعطوبتين، ووسيلتي الوحيدة لتحقيق شيء من الاستقلالية. وهو في ذلك لا يختلف كثيرا عن ما كانت تقوم به قدمي!

وكمن يعتريه إحساس بنكران الجميل، شعرت أني لم أنصف هذا الجهاز ولو بكلمة واحدة في هذا البوح عن تجربتي مع الإعاقة.. لاسيما أن الكرسي المتحرك أصبح الرمز الذي يمثل كل الإعاقات، فأغمضت عينيّ.. محاولا تحديد علاقتي بالكرسي المتحرك منذ اليوم الأول الذي جلست عليه، وكيف تطورت.. سلبا وإيجابا!

وبدلا من أرى صورتي وأنا أدفع الكرسي في ردهات قلعة «وينسر» التاريخية والى يساري مجموعة من اللوحات الزيتية لسلالة ملوك انجلترا، تداعت علي رأسي صورة لا تعني لي شيئا كثيرا، ولا كانت من الأهمية بحيث تظل كامنة في دماغي طوال هذه السنين.

صورة ذلك الطالب الجامعي المعاق، وهو يعتني بكرسيه المتحرك عنايته بأي جزء من أجزاء جسده. وكان ذلك في مكتبة جامعة «توليدو» بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية.

كان من عادتي أخذ فترة استراحة لمدة نصف ساعة بعد كل ساعة ونصف من المراجعة المتواصلة استعدادا لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث. وكانت الاستراحة لا تتعدى الجلوس في صالة المكتبة.. أتناول خلالها القهوة أو وجبة خفيفة، وأكتفي أحيانا بسيجارة، وأتصفح بعض ما يصل المكتبة من جرائد عربية ومجلات!

كان وجود الفتى مألوفا.. ليس في المكتبة وحسب وإنما في كافة مرافق الجامعة.. ولعل سبب ذلك كرسيه المتحرك، الذي لم يكن فقط وسيلته للانتقال من مكان إلى آخر، وإنما كان أداته التي يحسن استغلالها لإظهار قدرات متميزة على المناورة وتحاشي الاصطدام بعشرات الطلبة الذين تكتظ بهم ممرات وردهات مباني الجامعة.

كان عمره أكبر عن متوسط أعمار طلبة شهادة البكالوريوس. ورغم أنه معروف، وكان الجميع يحييه باسمه «دَجْ » اختصارا لـ«دوجلس»، إلا أنه كان دائما وحيدا، وقلما رأيته يتحدث مع أحد. كان يجلس وحيدا في حديقة الجامعة، وكان يمشي وحيدا بين ممرات وردهات مبانيها، وفي مكتبة الجامعة كنت أراه دائما وحيدا!

ومع أن وجوده في صالة الاستراحة بالمكتبة صار مألوفا بالنسبة لي، إلا أنه لفت انتباهي ذات اليوم، وعلى غير عادتي، أخذت أتابعه خلسة وهو ينظف كرسيه بعناية فائقة بقطعة قماش يبللها بمحلول تنظيف خاص. وكان يفرك بعض أجزاء الكرسي على نحو لا يختلف كثيرا عن أي إنسان آخر حين ينظف بالصابون أثناء الاستحمام ما بين أصابع رجليه.

وعندما انتهى، وأخذ يضع أدواته ومتاعه في حقيبة ربطها بظهر الكرسي، انشغلت أنا بمطالعة مجلة العربي (واحدة من المجلات العربية القليلة التي توفرها المكتبة بانتظام). وعلى صيحته وهو يشتم ويضرب الأرض بكفيه انتبهت ورأيته يجلس على الأرض وكرسيه على مسافة بضعة أمتار منه!

أسرعت، ودفعت بالكرسي إليه، وسألته إن كان يحتاج إلى مساعدتي وإن كنت أعلم جيدا أن عرضي للمساعدة هو آخر ما يحتاج إليه «دَجْ ».. فطالما اختلست النظر إليه وهو يقفز من على كرسيه المتحرك إلى أرائك قاعة الاستراحة وكراسيها أو بالعكس بخفة وسهولة وضع القدم داخل الحذاء!

شكرني دون أن يرفع حتى عينيه. فقد كان ينظر إلى الكرسي.. يعاتبه كما يعاتبُ صاحبٌ صاحباً خذله. تركت «دوجلس» وكرسيه المتحرك، وعدت لأكمل قراءة استطلاع مجلة «العربي».

وفي طريقه إلى الخارج، الذي يمر بجانب الزاوية التي كنت أحرص دائما على تناول قهوة الاستراحة فيها، توقف «دَجْ » واستدار نحوي وشكرني مرة ثانية.. وكانت هذه المرة بحرارة. وهو يشير إلى صندوق السيجارة أمامي على الطاولة، قال: «هل يمكنني استعارة سيجارة»*. أشعلت اثنتين وثبَّتُ عقب واحدة بين شفتيه وسحبت منفضة كبيرة وضعتها إلى جانبه، وذهبت لإحضار كوب قهوة، وأحضرت له معي كوبا أيضا!

وبعد أن جرى التعارف المعهود، سألته: «أراك دائما وحدك؟». واستدركت خشية أن تزعجه كلماتي تلك:«أنت مثلي!». لم يقل «دَجْ » شيئا، وإنما واصل سحب أنفاسا عميقة من الدخان، ومتابعة تلاشيه في الهواء. وعدت أنا إلى تصفح مجلة «العربي».

وبعد برهة، رفعت رأسي على صوته وهو مازال يتابع الدخان في الهواء: «ولكن أنا أعرف سبب وحدتي، فهل تعرف لماذا أنت وحيد؟». قلت: «الغربة يا صديقي الغربة!» ثم ابتسمت، وسألته: «خبرني: لماذا أنت وحيد هنا في بلدك وبين أهلك؟!». ضرب كفيه على عجلتي الكرسي وقال جملة تشبه ما يقال في اللغة العربية «وهل يخفى القمر!». ضحكت!

ويبدو أن «دج» وجد ضالته، ووجدت أنا في حديثه بعضا من فائدة، فقد طالت فترة الاستراحة تلك، والتي كانت لا تتعدى الوقت اللازم لتناول كوب من القهوة وقطعة من الكعك أو فاكهة. وطال حديث «دج»، وإن كان ذلك على حساب علبة السجائر.. وحسنا فعل، فقد كنت في محاولة أخرى جديدة لخفض العدد الذي استهلكه يوميا من السجائر وصولا إلى التوقف التام.. لاسيما أن جيبي كان خاويا ذلك اليوم، ولا يسمح ما تبقى من راتب البعثة لغير الضروريات! وكانت بداية الحديث ـ كما كان متوقعا ـ عن عالمه الخاص.. عن همومه وشجونه.

وبنبرة شابها شيء من التأسي والحزن، قال: «معظم الناس يمشون على أرجلهم كما شاء الله لهم، وثمة آخرون أراد الله لهم مصيرا مختلفا وهم يستعينون بأدوات تساعدهم على التحرك. ومن نافلة القول إن من تفضل الله عليه بالصحة لا يريد أن يتعرض لما قد يضر بصحته، وبالتأكيد لا يرغب في مجالسة أو مرافقة من يذكره أنه ليس بمنأى عما يراه أمام عينيه.. قد يكون على بعد رصاصة واحدة، أو حادثة واحدة، أو ربما فيروس واحد من أن يُصبح في تعداد المعاقين!».

وأضاف بعد صمت: «لمن هم مثلي يغدو التعارف وتكوين صداقات أمرا بالغ الصعوبة، فأنا مثلك، وإن بدا لك أني بين أهلي وفي مدينتي حيث ولدت وتربيت وكبرت، ولكن أظل غريبا عليهم، مختلفا لا أشبه أحداً منهم، أو هكذا ينظرون هم إلي؟ واستدرك وهو يمسح بكفه على «أيقونة» لا تفارق صدره: «رغم أني أحمل قلبا قرمزيا».

«أنا هنا أمامك، ولي رغبة أن أتحدث إلى كل الناس كما أفعل معك أنت الآن. أريدهم أن يعرفوا من أنا.. شخصيتي الحقيقية: مرح ومتفائل، وحزين ومتشائم أحيانا.. تماما مثلك ومثل غيرك! فأنا لست حالة إنسانية كاسدة.. مجرد رقم إضافي.. وجوده وعدمه سيان، ولا أنا أطلال بقايا أحلام وطموحات لم تعد في متناول اليد».

والحق أنه حاول أن لا يوغل كثيرا في حديثه عن إعاقته، إلا أنه استشعر مني رغبة في معرفة المزيد منه. كنت أصغي إليه باهتمام وكأني من خلال حديثه استكشف عالما آخر لم أعرف عنه شيئا من قبل.

«يعتقد الناس أن ليس لدى المعاق ما يقوله غير البكاء على الأطلال، والتذمر والشكوى من الحياة ومن الناس أيضا. وفي هذا الزمن الرديء يواجه الناس ما يكفيهم من ضغوط وهموم يومية، وهم ليسوا بحاجة إلى سماع المزيد منها! هذا ما يعتقدون ولكنهم مخطئون.

«لنأخذ مثلا هذه الصدفة التي جمعت بيننا.. لا بد أن صورتي تغيرت في نظرك عما كانت عليه سابقا.. قبل شهر أو قبل دقائق مضت. صحيح أنا لا أرتاد الأماكن التي ترتادها أنت.. وقد تكون حركتي بطيئة ومتعبة إذا سرت خارج ممرات المشاة المرصوفة أو في الحدائق، ورغم ذلك أنا إنسان لا تعوزه العزيمة على تحقيق ما يريد. لا أغضب ولا يصيبني اليأس إذا تعذّر عليّ الحصول على ما أريد وقررت التوقف، لأنني بكل بساطة سأحاول غدا، أو بعده. وقررت التوقف، ولكن لن أستسلم، وإنما سأمضي في طريقي كما فعلت قبل قليل مع الكرسي، وكما أفعل الآن بعد أن فتحت حواراً معك، وكما سأفعل في المستقبل.. لن استسلم!».

«هل تعلم أني أجيد قول الـ «نكات» مثل أي ممثل كوميدي؟ وأني أعزف الجيتار وأغني. قد لا يكون صوتي مثل صوت «جون دنفر» ولكنه أفضل من أصوات كثيرين ممن تراهم في المراقص والحانات أو حتى أولئك الذين نشاهدهم على شاشة التلفزيون.

«وهل تعلم أني خطبت فتاة ورفضت بعد أن كنا معا لفترة طالت أكثر من ثلاث سنوات، وأنها رجعت ووافقت على الاقتران بي.. لا لشيء غير أنها ـ كما قالت ـ لم تتخيل نفسها زوجة لأحد غيري! لكن هذه المرة أنا رفضت.. لا لأني لا أحبها ولا أريدها زوجة لي، وإنما أحب نفسي أكثر.. وتعز عليّ.. ولا أقبل أن يكون وجودي مجرد بديل يعودون إليه متى طرأت الحاجة!».

وعند هذا الحد، كان لا بد من إنهاء الحديث مع «دَجْ » فاعتذرت بداعي العودة إلى كتبي ودفاتري استعدادا للامتحانات. ودعته على وعد بمواصلة الحديث، وعندما كنت على وشك الخروج من باب الصالة سمعته يقول: أنت مدين لي بشيء.. أرجو أن لا تنساه؟ ضحكت وقلت وأنا أشهر إصبعي في الهواء: «أنت مدين لي بسيجارة.. واحدة بواحدة»، وباليد الثانية دفعت الباب وخرجت!

لم أسأل «دَجْ » خلال حديثنا في المكتبة عن معنى «القلب القرمزي» كي لا أبدو جاهلا،، ولا عن سبب إعاقته، وإن ظل السؤال يراوح بين شفتي وطرف لساني، ولم أشاهده خلال فصل الصيف في الجامعة، غير أني رأيته بالصدفة ظهر أحد الأيام عندما كنت في طريقي لتناول الغداء في مطعم يوناني بوسط المدينة بجانب «استوديو» تصوير اشتغلت فيه لفترة قصيرة جدا كعامل إضاءة.

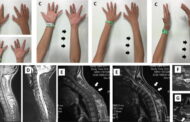

كان يقف مع عدد من المعوقين.. إعاقاتهم مختلفة: بعضهم مبتورو الأرجل وآخرون يستخدمون عكازات، وأغلبهم على كراسي متحركة، وكانوا جميعا يرتدون ملابس عسكرية ويضعون على صدر بزاتهم نياشين وأوسمة كثيرة بينها «القلب القرمزي».

وقفوا أمام مبنى حكومي لا يوجد على واجهته ما يدل على طبيعته غير علم يرفرف على سارية عالية. كانوا يحملون لافتات وأعلاما ويطالبون بأصوات مرفوعة بتعويضات عما لحقهم من أذى نفسي وجسدي! وعرفت منه أنهم جنود أصيبوا في الحرب الفيتنامية التي مازال دخانها يتصاعد داخل المجتمع الأمريكي رغم أن نيرانها أخمدت في فيتنام منذ سنوات عديدة!

وعندما سألته عن دلالة «القلب القرمزي»، بعد أن تحولت رغبتي لمعرفة ما تمثله تلك «الأيقونة» من مجرد العلم بالشيء إلى «فضول»، عرفت أنها وسام شجاعة يمنح للجنود الذين يصابون في المعارك الحربية أو يقومون بعمليات فذة لا يقدم عليها غير الشجعان من الرجال. ويبدو أن «دوجلس» كان واحداً من أولئك الأبطال!

هذا النص مستقطع من كتاب «مذاق الصبر» الطبعة الثانية (مزيدة ومنقحة)

يستخدم الأمريكيون كلمة «إعارة» لطلب الأشياء البسيطة حتى من الغرباء من الناس لا لأنهم سيعيدون لك ما أخذوه منك، وإنما يؤكدون لك أنهم سيردون لك المعروف متى احتجته.

محمد مبارك خميس عيد العريمي (اسم الشهرة: محمد عيد)

ولد في وادي المر سنة 1954. وتربى في مدينة صور بالمنطقة الشرقية من سلطنة عمان

باشر قراءة القرآن الكريم في الهواء الطلق تحت ظل شجرة

وواصل دراسته الأساسية متنقلا بين مدن الخليج العربي

تابع دراسته الجامعية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث نال شهادة بكالوريوس علوم في الهندسة الصناعية.

التحق بالعمل لدى شركة تنمية نفط عمان، وتعرض عام 1982 لحادث سير وهو في طريقه إلى موقع عمله بحقول النفط بالصحراء العمانية أسفر عن إصابته بشلل رباعي، وبعد تأهيله عاد للعمل في مجال الترجمة بالشركة نفسها وما يزال.

صدر له عدد من المؤلفات.. أبرزها:

• «مذاق الصبر.. سيرة الذات والمكان» الصادر عن دار الفارابي ببيروت سنة 2001، سجل فيها تجربته مع الاعاقة. كتب عنه نقاد وكتاب كثر من بينهم الشاعرة والاديبة الدكتورة سعيدة خاطر الفارسي، الناقد والكاتب ناصر الغيلاني، الاديب والطبيب اللبناني سليم صابر، والناقد والكاتب الليبي عبدالحكيم المالكي. وقال عنه الناقد والكاتب العراقي المعروف د. ضياء خضير: «هذا كتاب فريد في بابه، يحتل، أو ينبغي أن يحتل، مكانة متميزة بين الأعمال الأدبية الخليجية والعربية المشابهة»، وقد ترجم الى اللغة الانجليزية. وصدرت الطبعة الثانية من الكتاب عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 2005 والطبعة الثالثة عن المؤسسة ذاتها في 2006.

• حـز القيد (رواية) صدرت طبعتها الأولى عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 2005 والثانية سنة 2006 عن المؤسسة ذاتها.

• بين الصحراء والماء (رواية)، صدرت طبعتها الأولى عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، مسقط 2006

• تعريب رواية «مزرعة الحيوان» لجورج أورويل صدرت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 2006

• أشرف على اعداد كتاب «عمان.. الانسان والمكان»: شركة تنمية نفط عمان، مسقط 2009

• قوس قزح (مجموعة قصص ونصوص قصيرة) صدرت عن دار الانتشار العربي، بيروت 2010